| Рита БАЛЬМИНА ЛЕТНЯЯ КОМПАНИЯ 1994 ГОДА |

||

|

||

| Рита БАЛЬМИНА ЛЕТНЯЯ КОМПАНИЯ 1994 ГОДА |

||

|

||

| Воспоминание, как светлячок

из мрака: У нас была своя "Бродячая собака", И мы в ней сами — суками и псами На декаданс не сдавшими экзамен. Где вы теперь, Паллады, Саломеи, Не от добра искавшие добра? Но веку не хватило серебра, А потому, и сравнивать не смею… У нас была своя бродячая собака — Теперь ее руно у мусорного бака Для черновых, напрасных вариантов. И это наш приют комедиантов. Все события данного повествования вымышлены, любые совпадения фактов с реальностью, а имен персонажей с именами их прототипов — случайны. Р. Бальмина.

— "Виноградную косточку в теплую жопу засуну," — проникновенно, по-окуджавски затянул Усатый, — и кафе грохнуло. Вообще-то, назвать словом "кафе" затрапезный буфет на первом этаже "Дома ветеранов сионизма", где по четвергам, после заката, собирались русскоговорящие представители богемы, было серьезным преувеличением. В тот вечер стеб достиг апогея, когда Леха Макрецкий исполнил Гимн Советского Союза на мотив песенки "В траве сидел кузнечик": "Союз, бля, нерушимый республик, бля, свободных", и про Ленина, который нам путь, бля, озарил и никак не ожидал он такого вот конца. Уже под занавес, когда стали расходиться, никому не знакомый босой бородач попросил у Лехи гитару и, сильно подражая Высоцкому, зарычал: "Дымилась, падая, ракета, а от нее бежал развод. Кто хоть однажды видел это, тот хрен к ракете подойдет": В общем, этот вечер на Бреннер явно удался: Усатый превзошел себя, остря по поводу статьи о Риткином литературном салоне, которая появилась сегодня в "Вестях" прямо под огромной рекламой красного фонаря: "Оральный и анальный секс! Кончишь с кем захочешь! Я жду тебя горячая и влажная 24 часа в сутки." — дальше без интервала: "Поэтесса и художница Рита Бальмина приехала в Израиль из Одессы в 1990 году..." — Ритуль, а как в твой салон заходят? По анналам, или по оралам? — По трупам, — как бы самой себе — ангельским голоском шепнула Нинон, играя ямочками на кукольном личике. — Только через мою спальню, Усатенький, где я жду тебя горячая и влажная, — парировала Ритка, наваливаясь на Усатого своими рубенсовскими формами с тыла и целуя в лысину. Ее пушистые, пергидрольные волосы укрыли его лицо, небритое и нетрезвое лицо кавказской национальности. Стояла обычная в этих широтах июньская жара, не спадавшая даже ночью, — и Усатый, пытаясь высвободиться из-под Риткиных пышных волос, рук, губ, с деланным кавказским акцентом закричал: — Уйды от мэня, матрас пара-лоновый! — Трехлоновый, — тихо и неразборчиво, как бы стыдясь собственной шутки, пробубнил Зив себе в усы, так что расслышала его только Нинон, просидевшая весь вечер, невзирая на жару, у Зива на коленях. Она пришла сегодня без своего увальня Фелимона, и наслаждалась свободой на полную катушку. Как-то незаметно поверхность стола полностью покрылась окурками, чешуей и скелетами таранки, пустыми бутылками от пива и водки. — Хорошо сидим сегодня в нашем гадюшнике, — резюмировал Аркаша Хаенко, искривив свои тонкие воландовские губы в извечной ироничной гримасе, и брезгливо поморщился. Потом выпустил несколько колец дыма и добавил: — Так и будем приползать каждый четверг до самой пенсии в наш "клубок поэтов". Усатый радостно подхватил эту мысль и затараторил: — Да, вот Ритка приковыляла на костылях, вставной челюстью шамкает, сединой потрясывает в Паркинсоне — только что от геронтолога. — Не от геронтолога — он не принимает таких древних, — от патологоанатома — тихой скороговоркой уточнил Зив. — Ты меня к палеонтологу запиши — сонно отозвалась Ритка, — сам-то, небось, на инвалидной коляске сюда прикатывать будешь? — Нет, Рит, это я на инвалидной, — запротестовал Хаенко, — вот встретимся здесь с тобой лет через тридцать-сорок, — он ехидно оскалился, — заодно и Зива помянем! — Кто шутит такими вещами? — осадила его Нинон, — она вообще недолюбливала Аркадия за его публикации во "Времени" и считала циником. Хозяйка заведения — добродушная улыбчивая Фаня — прощалась с завсегдатаями, одновременно убирая со столов и записывая в черный список вечных должников. Расходились нехотя, постепенно, долго еще курили на пороге, потом на улице. Нинон попросила Ритку позвонить Филимону, который сидел дома с "тремями детьмями", и сообщить, что его благоверная напилась до зеленых чертей и спит теперь сном праведницы у Зойки, которая живет здесь рядом на Шенкин. После короткого телефонного вранья артистично исполненного Риткой "нет, ей за неуплату отключили … не помню … Шенкин... Шенкин... нет, план могу набросать..." — благодарный взгляд Зива, и сладкая парочка растворилась в знойной темноте кульминационной части своего тайного только для Фелимона романа. Аркаша оседлал велосипед и укатил в Северный Тель-Авив. Усатый исчез по-английски. Ритка медленно побрела к себе во Флорентин. С тех пор, как ее бросил Карабчиевский,1 она всегда уходила из кафе одна — благо недалеко. А никому не знакомый босой бородач спустился по Алленби2 к морю, прошел по остывшему ночному песку к воде, и, раздевшись на ходу до гола, нырнул с разбега в черную прибойную волну. Он отплывал все дальше от светящейся набережной, его тело медленно приобретало более обтекаемую форму, и руки стали плавниками, а ноги превратились в дельфиний хвост. Бомжи, ночевавшие на пляже, ничего этого не заметили. * * * Во вторник компашка снова собралась, но уже в библиотеке Сионистского Форума, где в семь должен был начаться поэтический вечер. Как известно, на русские поэтические вечера в Израиле ходят только сами поэты-участники, их родные и близкие, и несколько старушек, услышавших объявление по радиостанции РЭКА и проживающих неподалеку. Если вечер проводится в библиотеке, слушателями могут оказаться еще и пяток завсегдатаев читального зала. Сегодня выступать должны были Фредди Бен-Натан — ведущий с вышеупомянутой радиостанции, скандально известная узкому русскоязычному литературному кругу своими эротическими опусами Рита Бальмина, ее очень красивые земляки — лирик Паша Лукаш и иронист Петя Межурицкий, и, больше известный как художник-авангардист, чем как поэт-стебист, легендарный Михаил Гробман, не замечавший вокруг себя никого от гордости. Гробман выглядел почетным лауреатом всех Нобелевских премий в области литературы, которому сегодня прямо здесь должны торжественно вручить как минимум три Окара. Держался он особняком, на приветствия едва отвечал, руку подал только Аркадию. — Мне кажется, этот индюк лопнет сегодня от сознания собственной значимости — шепнула Ритка Межурицкому, когда все рассаживались в слишком просторном для такого количества публики читальном зале. Он согласно кивнул, а услышавший ее реплику Паша Лукаш, улыбаясь, заметил: — Ты тоже такой будешь лет через двадцать. — Я? Нет, это ведь у вас с Петром манечки собственного величия — не у меня, — съязвила Ритка и пересела поближе к Аркадию. Усатый предупредил, что его не будет, занят, а Зив как всегда опаздывал. Нинон нервно поглядывала на вход и на часы. В очках она была похожа на провинциальную учительницу, они ее здорово старили. Вечер начался и покатился по гладким рельсам, проложенным Лукашем. Потом Межурицкий немного взбодрил публику своими шуточными текстами. Наконец, старушки дождались Бен-Натана. Из-за него они и приплелись сюда. Ему и аплодировали не так вяло, как остальным, и вопросы задавали о творческих планах. Потом Ритка выступила. Она решила не читать ничего эротического, все равно коллеги уже слышали, а бабульки наверняка давно забыли где у них оргазм находится. Стала читать о Тель-Авиве. Тут пришел Зив. Стараясь не мешать никому и пройти как можно тише, он сначала наступил на ногу болезненно-толстой даме, а когда миновал препятствие в виде слепого и парализованного дедушки на инвалидной коляске, сделав еще несколько шагов, споткнулся и чуть было не растянулся в проходе во весь свой длинный рост. Риткино выступление было сорвано окончательно, чему она ни сколько не огорчилась. Наконец, настала очередь Гробмана. Он победно оглядел зал, и отчетливо произнося каждое слово, стал читать стихотворение о России у которой "большая жопа и пушистая пизда". И все следующие его тексты тоже громогласно матюгались. Красный, как рак, Межурицкий зажимал нос, чтобы не заржать в голос. Ритка, глядя на его реакцию, едва сдерживала истерический припадок хохота. Стороннему наблюдателю могло показаться, что всю свою жизнь индюк Гробман шел к этому своему великому триумфу, когда старые курицы, теряя перья, обиженно нахохлившись и квохча покидали одна за другой зал, а он возвышался над насестом, раздувая огромный красный гребешок, исполненный чувства своего великого превосходства над этими несчастными, вся вина которых состояла лишь в том, что их безкрылая слепая жизнь прошла в Советском Союзе. Зив и Нинон тоже ушли, воспользовавшись куриной демонстрацией протеста. Им еще многое нужно было успеть сегодня вечером… После скандального завершения литературного мероприятия, Хаенко и одесские поэты — группа "Привоз", как метко окрестила их Нинон, долго курили под полузасохшей пальмой, — решали куда бы пойти пить пиво. Наконец, Аркаша предложил пойти к нему, потому что жил он, с тех пор как разошелся с женой, один — совсем рядом с библиотекой. По дороге продолжали спорить о Гробмане: правильно ли он глумился. — С фамилией Гробман нужно умирать еще в роддоме — смеялся красавец Межурицкий, в девичестве Шлафер, принявший в свое время христианство и перешедший на фамилию жены. — Или жить на кладбище, — улыбался красавец Лукаш. — Да бросьте вы! Он нормальный мужик. Ну, преувеличивает малость, как и все здесь присутствующие, свою роль в русской революции. Это ведь не великий грех. А художник он по-моему, просто отличный — разразился пламенной речугой Аркаша, попыхивая сигаретой. — Не замечала я прежде за тобой адвокатских наклонностей, — сердито перебила его Ритка. — Мне, например, старух жалко. Они и так некрасивые, больные, мужики их не трахают, — а тут еще и в библиотеке обхамили. Только и остается, что лечь да издохнуть. Я бы на их месте так и поступила — добавила она веселея от сознания того, что у нее еще есть какое-то время. * * * Зив и Усатый работали в муниципалитете Тель-Авива. Не менеджерами, не инженерами-строителями, как Паша Лукаш, нет — они работали санитарами леса. В их обязанности входило обнаруживать и убирать с глаз долой всевозможную падаль: попавших под транспорт и умерших своей смертью кошек, собак, голубей, но чаще всего крыс. Фирму свою они называли "Хеврат-Кошмар". Там они и познакомились — выпускник сценарного факультета ВГИКа, а после помреж на Мосфильме Михаил Перлин, он же Усатый, и химик по образованию, шофер автобуса по профессии и поэт по призванию — Михаил Зив. Они подружились за пять минут, пакуя в черный пластиковый пакет почившую в бозе рыжую кошку, параллельно сочинив ей экспромтом эпитафию и некролог. Зоонекрофилы — как окрестила их Ритка, дама пышная во всех отношениях, — с разницей всего в несколько дней, переехали на постоянное место жительства в страну, вяло текущую молоком и медом. Для них, правда, она чаще текла водочкой, которую они чтили, не взирая на жару. Оба любили русский язык и были тусовщиками — холостыми, остроумными, безденежными и безбытными. Перлин был усат до неприличия, просто карикатурно усат, отчего и прозвище свое получил. А вот кавказцем он не был никогда, хотя многие принимали его, чернявого, лысоватого, подвижного москвича, то за армянина, то за чеченца. Долговязому, медлительному, светловолосому Зиву, коренному питерцу, было гораздо ближе к пятидесяти, чем к тридцати — но он совершенно не чувствовал этого, и другим почувствовать не давал. Он был ловеласом, в отличие от Усатого, опасавшегося контактов с противоположным полом из-за патологической брезгливости и ужаса перед мириадами бактерий и вирусов, которых, как он говорил, в полости рта очаровательной красотки не многим меньше, чем на подошвах кирзы ассенизатора. Зив посмеивался над приятелем, втайне радуясь тому, что ему больше баб достанется. Он и сам не делал из женщины культа, и слыл просто бабником, а не Дон-Жуаном. Дон-Жуаном, не пропускавшим ни одной юбки, в этой компании был Саша Карабчиевский, Риткин любовник, который, собственно и привел Зива в ее литературный салон и кто придумал называть так десять метров полужилой площади, увешанной Риткиными китчеватыми полотнами, и кусок крыши во Флорентине. Дело было еще зимой, сперва Саша попросил нового гостя прочесть что-нибудь из себя, тот долго ломался, как гимназистка, потом минут двадцать рылся в огромной дорожной сумке в поисках текстов, наконец, нацепив старомодные очки, принялся тихо себе под нос бубнить что-то маловразумительное. Тексты дрожали в его руках. — Нет, так не пойдет, — Ритка выхватила у него несколько разрозненных бумажек и стала читать с листа. Стихи оказались щемящими, оглушительными до боли, до мурашек по коже. — Михаил Зив, Вы гений, обыкновенный, заурядный гений, — резюмировала тель-авивская Гиппиус, прочитав несколько текстов, — разрешите выпить с Вами на брудершафт. Они выпили и поцеловались, как показалось Карабчиевскому, дольше чем положено при брудершафте, а тексты уже пошли по рукам. К тому времени, когда Риткины гости стали расползаться, заурядный гений уже напился до полувменяемого состояния, мотивируя это тем, что "в литераторской у вас холодно, как в прозекторской", потом доверительно сообщил хозяйке, что с этим длинноволосым уродом Карабчиебским (с ударением на "ебский") он еще разберется из-за Берты Липанович, на безразмерной груди которой столкнулись их интересы. После этого гость отрубился, разбудить его и отправить домой было совершенно невозможно: ни пощечины, ни обливание холодной водой не помогли. Так и остался до утра, сложившись гармошкой на коротеньком диванчике прямо в литераторской-прозекторской, и не слышал уже ни безобразной сцены ревности с криками, упреками, рыданиями Ритки и ленивыми оправданиями ее фаворита, ни последовавшей безо всякого перерыва столь же шумной и бурной сексуальной сцены. Утром голубки вышли из спальни в захламленную и прокуренную "литераторскую", которую, по сложившейся традиции, убирал Саша, (в миру он работал уборщицей, несмотря на два своих образования — медицинское и Литинститут). На диванчике вместо спящего великого поэта оказалось только мокрое место, а на подушке лежал, свернувшись калачиком черный котенок. — Оборотень. Гений твой превратился, — предположила Ритка. — А по-моему, он не превратился, а обоссался, — томным своим, почти женским голосом, возразил Карабчиевский. Рита, раздувая ноздри, стала с ужасом принюхиваться к диванчику. — Пахнет водкой, — уверенно сообщила она. — Это естественно, — не унимался некурящий трезвенник Саша, — я думаю его анализ крови вообще пахнет бормотухой. Тем не менее барышни на Зива падки... — Опять хочешь вернуться ко вчерашнему разговору? — меняя тон на скандальный, спросила Ритка. — Извини. — Но куда же Зив подевался? Дверь закрыта, а ключ у меня. И что делать с этим пантерным выродком? Мне нельзя заводить животных, хозяйка квартиры этот пункт в договор вписала лично. И вообще... — Я сегодня вечером все равно должен домой вернуться, — грустно сказал Сашка. — Возьму кота с собой и по дороге отнесу этому алкашу. Он от меня в двух шагах живет. Заодно узнаю где он научился проходить сквозь стены. Мне это тоже не мешает освоить. А пока давай кормить котов. Мяу. Сказал и стал вдруг окошачиваться, покрылся черной, блестящей шерстью и, урча, терся о Риткины комнатные тапочки. Она наклонилась, потрепала его за ушами, взяла на руки и стала гладить. Саша громко урчал и облизывал шею хозяйки острым, шершавым язычком. Потом Рита налила кошачьим сметаны в блюдце, а когда они вылакали ее, строго сказала: — Сашка, пора убирать бардак и мыть посуду. Карабчиевский нехотя принял свой длинноволосый, бородатый облик пассивного гея и грустно принялся за уборку. Была обычная суббота, ничем не отличающаяся от предыдущих суббот — с чтением последних русских журналов и последующим их обсуждением. Когда пошел транспорт, Саша укатил к себе в Яд-Илиягу. Поздно вечером он позвонил и отрапортовал: — Все оказалось очень прозаично и начисто лишено мистики. Водку Зив пролил на диван случайно, когда похмелялся из горлышка. Ушел — из-за того, что замерз, а смог выйти, потому что один из его ключей подошел к твоей двери. — А котенок откуда взялся? — Этого он не знает. Предположил, что кот забежал, пока ключ из замка не вытаскивался, пришлось возиться. Но кота он не видел. Я еле этого козла уговорил оставить кота себе, объяснил, что у тебя нельзя, а у моей мамы аллергия на животных. Ну все — я тебя целую и люблю. Это была дежурная фраза. В трубке отчетливо слышны были звуки улицы. "Интересно, где его носит?" — змеиный холодок ревности кольнул Ритку где-то в области желудка. "Надо перекусить," — подумала она. * * * Через неделю Зив привел в "салон" Усатого. Тот сразу покорил завсегдатаев безудержным искрометным талантом: он потрясно пел, голосом солиста ансамбля "Песняры", легко импровизировал, мгновенно реагировал на шутки, либо продолжая, либо выворачивая их на изнанку, а когда некоторые гости уже начали расшаркиваться в дверях, исполнил попурри на темы прозвучавшие в этот вечер за столом: от убийства юной лесбиянки в русском доме на Шенкин, о чем очень подробно и эмоционально рассказала Зойка, до последнего посещения "салона" Валентином Никулиным, и суда который навис над Зивом за долги банку. Все это начиналось со слов "Союз нерушимый олим хадашимов"3 при соответствующей мелодии. Зив демонстративно встал, а Сашка так же демонстративно развалился в продавленном кресле. Усатый продолжал свой дебют. Его угольные глаза сверкали. Наконец-то нашлись именно те зрители, которые его достойны. Он изображал очень пластично в лицах и зарезанную подружкой из ревности лесбиянку, и полуживого от пьянства народного артиста, и Зива — сперва в зале суда, а затем на электрическом стуле. Усатый был вездесущ. Его было через край — ну просто весь вечер на арене. — Интересно бы прочитать его киносценарии, — шепнул Аркадий своей жене Люсе, миниатюрной, ярко накрашенной сорокалетней женщине с хвостиками, косившей под малолетку. — Да, любопытный тип, — согласилась она. А удивить этих краснодарских снобов от журналистики было ой как не просто. — Я, если бы на работу не должен был ходить, — признался Саша, — ходил бы за этим парнем с диктофоном. Жалко, что столько добра улетает, растворяется в воздухе. Потом захотите вспомнить, чтобы описать этот вечер — и не сможете, так много всего было сказано, и так смешно! — Ха! Если бы апостолы ходили за Иисусом с диктофонами, мы бы имели не Новый Завет, а стенограммы Нагорной проповеди. Нет, дорогой, — Аркаша ехидно улыбнулся и выпустил сизое колечко дыма, — ты уж напряги весь свой недюжинный талант и создай для меня этот вечер, да так, чтобы я его пережил, и совсем не важно, что и о чем говорили. Все равно правдой становится то, что написано, а не то что произошло de faсto. В три часа ночи, после того как сыграли в буриме, а Зив в двадцатый раз поинтересовался, не нужен ли кому черный кот, Усатый снова запел своим мощным, профессионально поставленным голосиной на мелодию из "Жестокого романса": — Пархатый Шмуль — на ливанский гвуль… Но тут со двора раздался истерический женский вопль на иврите: "Русские, прекратите петь — мы вызываем полицию!" В этот момент Усатый стал быстро уменьшаться в размере, жужжать описывая в воздухе неправильные геометрические фигуры. Он полетал еще какое-то время вокруг собственной гитары, и наконец, решительно вылетел в открытую форточку. Полету шмеля никто не удивился и не придал особого значения, только Зив коротко констатировал: — Трус! Переть теперь через весь Тель-Авив его гитару: Пришлось закругляться. Аркадий пообещал в следующую пятницу привести в "салон" Женю Сельца. — Он, правда сноб, но поэт профессиональный, Литинститут, между прочим, с красным дипломом закончил. — Ой, как страшно! — грузно бухнувшись на руины дивана и изображая обморок, простонала Ритка, — да я этому твоему Сольцу, или как там его? — полдюжины литинститутовцев на следующую пятницу позову, чтоб не заскучал. — Зря ты хорохоришься. Таких профи, как Женька, в Израиловке раз-два и обчелся. Вот увидишь. Тащи, тащи своего Женю, будем рады. И вы все приходите. Да, кстати, появилось одно местечко здесь в центре на Бреннер 14, меня Белтов и Усачев позвали на их бенефис в четверг в 7 вечера. Хорошо, что вспомнила — приглашаю.

* * * В тот памятный четверг у тель-авивских придурков, помешанных на русском языке и культуре, а потому и не востребованных в эмиграции, появилось место, которого они были достойны. Сюда, в этот крошечный, всего на 6 столиков зальчик, они станут нести свои радости и огорчения, новые тексты, вечные проблемы. Художники украсят стены своими картинами, музыканты установят аппаратуру. Сюда будут приходить сниматься и снимать, любить и ненавидеть, острить и обижаться на шутки. Здесь будут ссориться, мириться, драться, целоваться, читать новые стихи и петь старые песни. И пить, пить, пить... А пока невысокий, морщинистый, краснолицый от пожизненного злоупотребления спиртным, Эдик Белтов, больше известный широкой публике как Эдди Бааль, ведущий на радиостанции "РЭКА" трагическую передачу о сталинских репрессиях, берет в руки гитару, делает раскатистый перебор и таким знакомым приятным баритоном объявляет: "Частушки". Дальше — выноси святых — этот голубых кровей русский интеллигент, шестидесятник, многолетний редактор журнала "Дружба народов", бухавший со всей литературной Москвой и Высоцким лично, гордящийся своим безукоризненным русским языком — заводит: — Я ябать тебе не буду, Люда Николаева, И дальше в том же духе: — Ето черная суббота, Публика ржет, на столах горят свечи. Пока еще народу не много — только свои, только посвященные. Эдик продолжает: — Мне любимый подарил четыре мандавошечки!! В дверь просовывается длинная хитрая собачья морда, а следом и тощий, пегий, косматый дворняжий торс с помелом хвоста. Кто-то из сидящих у двери пытается помешать, но хозяин кафе — идишский поэт и драматург Миша Фельзенбаум радостно приветствует: — Лева, дорогой, проходи, садись. Господа! Позвольте вам представить замечательного поэта и переводчика с идиш, немецкого, румынского и прочее, прочее — Льва Беринского. Лева садится за крайний столик, одновременно принимая свой обычный интеллигентный облик и тихо жалуется Фельзенбауму: — Никак не отпускает меня поэмка. — А, "Собаки на улицах Тель-Авива", — понимающе кивает Миша, — что это ты ее вдруг по-русски? — Сам не знаю. Гой попутал. — Беринский улыбается. — А сейчас — прощальная гастроль. Детский писатель Андрей Усачев с недетскими песенками, — объявляет Белтов. — Почему, собственно, прощальная? — несколько голосов в разнобой. — Я возвращаюсь в Москву, — объясняет хрупкий и уже крепко подвыпивший Усачев, — мне работу предложили на ОРТ. По зальчику проносится унылое "у-у-у" и радостное "поздравляем" одновременно. — Андрей выходит с гитарой к стойке, садится, опускает свою курчавую голову, как бы винясь, и начинает петь песенку из своего репатриантского цикла. На мотив цыганочки. — Дорогая эфиопка, Дверь широко раскрывается. Богатырское "Здрасте!" прерывает таборный перебор. На пороге новые опоздавшие — громадный курчавый великан с добродушным, немного глуповатым, улыбчивым лицом и симпатичная, миловидная девушка, как бы сошедшая с рождественской открытки времен третьего рейха. Андрей вскакивает, совершенно не обидевшись на то, что ему сломали песню, и радостно обнимает и девушку с кукольной улыбкой в стиле "ретро" и кучерявого еврейского верзилу, а потом представляет их публике: — Господа! Прошу крепко любить и жаловать. Ниночка Демази, прекрасная поэтесса. — Поэт, — поправляет его поэтесса ангельским голоском, поигрывая ямочками. — Да, да. Прекрасная поэт из Ташкента с мужем Феликсом Хармацем, тоже поэтом. — И тоже из Ташкента, — добавляет великан, расплываясь в широкой глуповатой улыбке. — Я пожалуй уступлю свое место на эстраде Ниночке, — говорит Андрей, и добавляет, как бы оправдываясь: — Ребята живут в Герцлии и у них трое детей, так что пользуйтесь возможностью послушать их, раз уж они к нам вырвались. Нина подходит к стойке, молчит несколько мгновений, как бы собираясь с мыслями, и начинает читать свои стихи. Читает она превосходно, талант актрисы, умеющей расставлять акценты и держать паузы — налицо. И стихи профессиональные, чувственные, сильные. Ритка толкает одним локтем Сашу, другим — Зива и шепчет: — Наша девушка, мы просто обязаны ее завербовать: Потом начинает читать свои тексты муж поэта. Что-то вяло подражательное Хармсу. — Ну, он, наверное, хороший парень, — шепчет Зив неуверенно. — Однако, хороший парень — это не профессия, — ехидно уточняет Хаенко, гася сигарету.

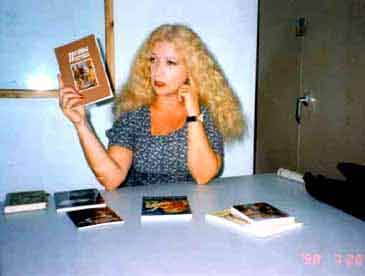

Стихи и картины

Риты Бальминой в рубрике ПУБЛИКАЦИИ... |

||

|

||

| ПРИМЕЧАНИЯ | ||

Примечания редактора, слабо знающего израильские реалии, для тех, кто этих реалий совсем не знает. Саша Карабчиевский — действительно не имеет никакого отношения к покойному критику Юрию Карабчиевскому, а также к его сыну, которого, говорят, тоже зовут Александром, как и героя данной повести. Центральная улица старого Тель-Авива Олим-хадашимы — от слов “оле хадаш”, “ола хадаша” — буквально: вновь прибывший, вновь прибывшая (иврит). Олимами называют тех, кто прожил в Израиле до 5-7 лет. Они пользуются какими-то льготами от государства, но безжалостно ущемляются в правах коренными жителями Израиля (их называют “сабрами”) и теми, кто прождил в Израиле дольше (их называют “ватиками”) |

||