|

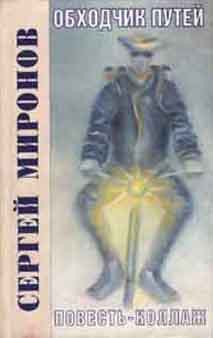

Обходчик

путей

Глава 1

Он приснился мне в конце ноября. В

потертом складчатом плаще мышиного

цвета он шел вразвалку по мокрым

железобетонным шпалам. В его руке

качался большой станционный фонарь. С

такими световыми коробками шастают у

вагонов подозрительные люди, когда

поезд причаливает к ночному призрачному

перрону. Свет из крупного горлышка

фонаря широкой струей лился по влажным,

тускло блестящим рельсам, поднимал

стальную дорогу со дна далекой, не

видимой еще насыпи. Владелец

дальнобойного фонаря показывал мне

сутулую спину и, оставаясь инкогнито,

подробно высвечивал свой путь. Жирный

луч фонаря прощупывал мутный сгущенный

воздух, а кое-где буравил слоистую массу

тумана. Плащ медленно удалялся, ноги

двигались ритмично, с безотчетной

настырностью, словно вырабатывали

механический заряд. Благодаря тому, что

я плыл по воздуху сна (легкий ветер гнал

мое тело), деловитый фонарщик,

несомненно спешивший куда-то, не

превратился у горизонта в свой символ -

крохотную черную точку. Гонясь за мятым

плащом, я пытался с ним поравняться и

заглянуть в лицо ходоку. Но он не давал

себя обогнать. Лишь однажды я увидел его

впалую щетинистую щеку - рыжевато-бронзовые

волоски - и кончик длинного, чуть

вздернутого носа.

Дорога шла в гору. Под ногами фонарщика

мелькнуло несколько жилистых

заиндевелых листьев подорожника,

хрустнул бумажный пакет из-под молока.

Было холодно, может быть, так же холодно,

как в эти предзимние дни, когда

просыпаешься утром и, отвалив одеяло и

кучу тряпья, ступаешь на холодный пол и

щупаешь ледяную батарею. А за окном -

ухабистый снег и тощие сосульки на

карнизе недостроенного дома.

Во сне снега не было. Зернистый матовый

иней декоративно лежал на рельсах.

Местами плотные налеты инея превращали

дорожную сталь в пластмассу, и фонарщик

казался пластмассовым человечком,

изъятым из игрушечного набора “железная

дорога”. Вдали, под низкими лохматыми

облаками, клубилось фиолетовое утро.

Невнятный солнечный блеск у горизонта

опускался на рельсы, и там, на мнимом

удалении в два-три километра, могла

родиться надежда на то, что облачный

день станет ясным.

Луч фонаря свернул с дороги. Обходчик

спрыгнул с насыпи и ступил на губчатый

мшистый настил. Пятно света запрыгало по

рельефным стволам сосен, нырнуло в

ветвистые дебри орешника и выбралось на

поляну. Здесь было просторно, но

темновато. Фонарщик подошел к мелкой

лужице, и его нагретый прибор выхватил

из вязкого полумрака фрагмент

черепичной крыши - верный признак

лесного жилья .

Прямо по луже он направился к дому. Выйдя

на узкую тропинку, ведущую к крыльцу, он

вдруг загасил фонарь. Его плащ пропал из

вида. Где-то щелкнул замок, бесшумно

открылась дверь, и... я проснулся.

Я проснулся около девяти. Захотелось

сразу подняться, освободившись от

тяжелого одеяла, на котором лежали три

свитера и куртка. Вчера мне пришлось

бросить на одеяло одежду, чтобы

согреться перед сном. Вчера на улице

стало теплее, и ртуть в термометре за

окном пошла вверх, и весь день комья

снега, вставшие поперек горла

водосточным трубам, с рассыпчатым

треском сползали на землю. И кто-то из

дворовых детей, обладая дурной

фантазией, останавливался у каждой

трубы и лупил ботинком по мятой

перекошенной жести. Из трубных горловин

вываливались подтаявшие ледышки,

сыпался снежный песок.

Утро выдалось размазанным. Неуверенно

накрапывал дождь. Ртутная ленточка под

стеклышком забрызганного термометра

застыла на отметке “+3”. Я надел два

свитера и плащ, собрал рюкзак, привязал к

воротнику капюшон, взял берет и вышел на

улицу.

Обводный канал гудел. Машины неслись

по набережной, выбрасывая из-под колес

месиво грязного снега. Было полно

прохожих. Я зашел в кафе на углу

Обводного канала и Лиговского проспекта.

Турецкий шоколад и кофе стоили здесь

относительно дешево. Я сел за столик у

окна и посмотрел на часы. До второй

лекции оставалось сорок пять минут -

достаточно, чтобы не опоздать.

Утром мне тягостно расставаться с

состоянием покоя, в котором ночью я вижу

сны. Утром фрагменты минувшего сна я

пытаюсь сложить воедино. С некоторых пор

меня мучает ускользание видеоряда сна

от поисковых механизмов сознания. Я

складываю панораму сна из обломков форм,

клочков цвета, особенностей фактуры,

ракурсов... Во время утренних лекций я

все еще нахожусь в своем внутреннем

кинозале, на экране которого если не

заканчивается, то повторяется ночной

сеанс. Его подробности я помню искаженно.

В попытке последовательно восстановить

фрагменты сна я часто дохожу до полной

беспомощности, равной старческому

склерозу. Весь день я могу пробираться

сквозь завалы памяти к острию

отшумевшего сюжета, оставляющего

смягченные, разлитые реками по улицам

безбрежного города цвета, струистые

синеватые росчерки дыма, шаткие фигуры

прохожих, мокрый дорожный асфальт,

ураганы поездов...

Во снах (поздним вечером, ночью)

фактура предметов проще и доступнее

дневных поверхностей. Упрощенные формы

действуют на меня успокаивающе. Гладкие

ровные поверхности мне кажутся более

совершенными, чем рельефные. Иногда

барельефы и лепнина на фасадах древних

домов начинают меня раздражать - у

старины есть свойство противоречить

современности.

Цвета, покинувшие поверхности ночных

форм, преследуют меня днем, куда бы я ни

пошел. Идти по Невскому проспекту,

представляя, что получится из наложения

синего на желтый или красного на синий,

мне приходится на фоне черных глашатаев

“народной воли”, торгующих у Гостиного

двора фашиствующими газетками. Отсюда

до картин Кандинского и Шагала всего

двести метров.

Днем я попадаю под влияние улицы. Я

становлюсь сварливым и, мягко говоря, не

терплю мельтешение вонючих кожаных

курток на Невском проспекте. Еще больше

мне ненавистны терпкие парфюмерные

запахи, исходящие от меховых дам,

которые для уверенности жуют жвачку и

без конца поправляют пышные прически. На

Невском по вышине сапог судят о

финансовом положении размалеванных

модниц, на гамбургском Репербане по

кожаным курткам и длинным сапогам

распознают проституток.

Невский проспект объединил то, что не

имеет единства, но в отличие от

противоположных цветов, в сочетании

рождающих непротиворечивый

потомственный цвет, Невский превратился

в грубую гибридную улицу. Разлейте в

музее не один чан помоев, и вы получите

модернизированный Невский проспект.

История и культура забрызганы здесь

кровью умирающих нищих и слюнями

несостоявшихся политиканов, готовых

перегрызть горло каждому, кто не

приемлет их радикального и “единственно

верного” экстремизма. В часы пик на

Невском проспекте становится

невыносимо. Иностранные туристы в

шумящей толпе движутся подчеркнуто

медленно и гордо, не сознавая, что личная

независимость здесь стоит денег, а

конкретно - мелкой валюты. Молодые

наглые лентяи - свежий тип переходной

эпохи (все перемены в России длятся

эпохами) - стремятся за плевую цену

впихнуть надменным приезжим то, что тем

не нужно и даром.

Были дни, когда мне хотелось пройти

Невский проспект с закрытыми глазами, и

если бы я мог ориентироваться в темноте,

я бы обязательно дошел от Дворцовой

площади до Обводного канала, чтобы во

мраке не видеть многого...

В один из промозглых декабрьских дней,

когда город накрыла метель, я забрел в

столовую неподалеку от Московского

вокзала, чтобы погреться и съесть

тарелку супа. Несмотря на обеденное

время, столовая была полупустой. В тот

снежный ветреный день лиговские жильцы

довольствовались блюдами домашней

кухни.

Я прочитал меню и попросил крупную

повариху в замызганном дырявом халате

налить мне горохового супа. На второе я

взял рисовую кашу. От какао я отказался,

увидев на дне стаканов традиционный

илистый осадок толщиной в сантиметр. Чай

оказался жидким и теплым, но я все равно

поставил его

на поднос -выбирать было не из чего. Я

расплатился и сел за стол, показавшийся

мне наиболее чистым. Сильно побитый

метелью, но не промокший плащ я повесил

на свободную вешалку - редкий случай,

чтобы вот так сразу здесь нашелся

незанятый крючок. Я был голоден, к тому

же три дня не ел горячего. Голод заставил

меня забыть о правилах светского

принятия пищи, и с супом я покончил

мгновенно. К каше я отнесся сдержанно и

за чаем перешел к просмотру свежей

газеты. Не успел я увлечься чтением, как

к стоящему напротив столу бесшумно

подошел высокий массивный человек и,

тряхнув намокшей головой, обдал свой

обед веером брызг. Его длинная шея была

туго обмотана красно-синим бахромчатым

шарфом - точно такой шарф я засунул в

рукав моего плаща, висящего на вешалке. Я

оглянулся: густая кисточка шарфа

убеждающе выглядывала из рукава.

Заснеженный гость поставил поднос на

стол и снял с плеч растянутый тяжелый

рюкзак, закрытый на маленький навесной

замок. Тряпичный рюкзак грохнулся на

стул, и на войлочной спине пришельца

затемнел продолговатый отпечаток - след

отсыревшего рюкзака. Незнакомец

расстегнул приталенное, похожее на

шинель пальто, и грузно опустился на

стул. С хорошо знакомым мне вдохновением

он принялся уничтожать обильный обед,

состоявший из горохового супа,

свекольного и капустного салатов,

полной тарелки вареной картошки, двух

кусков жареной рыбы и какао. Он ел быстро

и жадно, как едят изголодавшиеся люди.

Его атлетическая горчичного цвета спина

была мне как будто знакома, а шарф был в

точности моего образца. Как попал

он на шею торопливого едока, я мог лишь

догадываться. Не исключено, что вязаный

шарф он купил по дешевке на одном из

блошиных рынков. (Свой шарф я купил на

Кузнечном).

Я допил остывший чай и поставил стакан

в тарелку от супа - привычка, которой

страдают почти все посетители лиговских

столовых. Мой сосед налег на второе и

ложкой забрасывал в рот рыхлые комья

картошки. Вкусовые качества этого

ватного блюда его не интересовали. Он

стремился быстрее почувствовать

успокаивающую полноту в желудке. Рыбу он

съел после картошки, плоские куски

скумбрии жевал осторожно и два раза

вытащил изо рта гибкие дугообразные

кости. Какао он выпил залпом и

развалился за столом, насколько это

позволила ему твердая прямая спинка

стула. В весьма фривольной позе (ныне

нормальное явление в лиговских столовых,

несомненный признак демократии) он

просидел минуты три и зашевелился. Он

поставил на колени рюкзак, ослабил

шнуровку и просунул костистую руку в

самое объемное отделение. Порывшись там

хозяйски, он высвободил из неволи какой-то

предмет. На толстых пальцах пришельца

носами вниз повисли зимние ботинки. От

изумления я даже привстал - эти ботинки я

выбросил неделю назад в наш дворовый

контейнер. Ботинки прохудились прошлой

зимой, на подошвах в районе пяток зияли

дыры размером с грецкий

орех. Я знал, что рваная обувь,

прослужившая мне две зимы, кому-то

пригодится, и кто-то, найдя ботинки,

обрадуется случайной возможности хоть

как-то утеплить ноги. Это я допускал, но

не рассчитывал увидеть мои старички-вездеходы

в руках нового хозяина, увидеть так

скоро, да еще в столовой.

Тем временем наевшийся гость повертел

сморщенные развалюхи перед щетинистым

лицом и, похоже, остался доволен их

поношенным видом. По сравнению с его

насквозь промокшими вельветовыми

башмаками, мои - кожаные, несмотря на

текучесть, выглядели почти как

новенькие. Мои ботинки он поставил на

пол и, сыто пыхтя, вытащил громоздкие

лапообразные ступни из раскисшего

вельвета. Не без труда он поменял мокрую

обувь на сухую. Прежде чем встать, он

пошевелил пальцами - им явно было

тесно. Привыкнув к неудобству в ногах,

войлочный человек застегнул пальто,

вскинул на плечи рюкзак и направился к

выходу. Наскоро одевшись, я бросился за

ним. Размашистой небрежной походкой он

пошел в сторону Обводного канала. Такой

безобразный стиль ходьбы

можно было выработать где угодно, но

только не в городе. Я отпустил

незнакомца метров на двадцать, с этого

расстояния хорошо просматривались все

его маневры. Я не выбирал объект слежки,

он сам спровоцировал к себе интерес.

Идея переобувания в столовой на виду у

бывшего хозяина “трофейных” ботинок -

вот, что пробудило во мне догадку о том,

что удаляющийся человек откуда-то знал

меня и явился в столовую, чтобы на моих

глазах разыграть моноспектакль с

переобуванием и узнать мое отношение к

выброшенным вещам.

(В тот день оно было либерально –

ностальгическим). Заинтересовал же меня

сам незнакомец, плывший по мокрому снегу

враскачку, как виндсерфинг.

У метро “Лиговская” он свернул на

Разъезжую и, пройдя сто метров,

спустился в овощной подвальчик, где я

часто покупал картошку. Он покрутился у

полок, заваленных грязной бугристой

морковью, и вклинился в очередь в кассу.

Деньги он достал из нагрудного

джинсового мешочка - несколько мятых

бумажек - и доверчиво протянул их

кассирше. Та подозрительно взглянула

на обладателя

скомканных купюр, пересчитала деньги и

выбила чек. Рассчитавшись, он вроде

улыбнулся и сквозь хвост очереди

пробрался к картофельному отделу.

Протиснуться прямо к прилавку ему не

удалось - его остановила широкоплечая

пожилая женщина, и он покорно встал в

конец очереди.

Я наблюдал за ним с трех метров из-за

плохо оштукатуренной колонны. Лицо его

было молодым, но запущенным. Шероховатая

обветренная кожа и мелкая щетина не

старили его, он мог вполне сойти за

студента-пятикурсника, по собственной

воле растянувшего годы студенческого

удовольствия. Я хорошо запомнил его

чистые глаза, как будто излучавшие в

полумраке овощного подвала яркий

небесный свет. Возможно, цвет его глаз

совпал с синеватой искристой струей

дневного света, проникавшего в магазин

сквозь узкое решетчатое окно, и я

ошибочно подивился его глазам. Возможно,

я что-то придумал... Но точно такие глаза

я видел на одном из автопортретов Шагала

в Русском музее. Тогда я поразился двум

масляным пятнам, превратившим матовое

растекшееся лицо художника в ангельский

лик. И вот передо мной возникли два

голубых озера, обладавших подобием

небесного света.

Пока я обдумывал, что делать:

приблизиться к нему, продолжив

наблюдение из-за колонны, или дождаться

его на улице, меня кто-то дважды дернул

за рукав. Я нехотя повернулся и увидел

Симсона 1.

Он схватил мою руку огромной твердой

пятерней и встряхнул ее так, как если бы

ртутную шкалу градусника он захотел

сбить одним махом с 390

до 360.

Последний раз здорового и кудрявого

Симсона я видел летом в каком-то

районном дворце культуры на проповеди

американского пастора, громогласно

вещавшего залу о наших грехах и пути к

исцелению.

Спросив, как мои дела, Симсон посетовал

на дурную погоду и сказал, что хочет

купить пуховую куртку, в которой без

труда можно противостоять питерским

холодам. Симсон был в длинном черном

пиджаке с поднятым воротником. Его шею

согревал мохеровый распушенный шарф. Из

кармана пиджака выглядывали перчатки.

Плачевный вид завсегдатая лиговских

переулков наводил на размышления о

теплой одежде. Я одобрил идею Симсона,

подозревая, что ей не хватает

финансового подкрепления, и попытался

коротко проститься, так как рядом

мелькнуло и направилось к выходу

войлочное пальто. “От такого пальто я бы

тоже не отказался!” - страстно шепнул

Симсон и завистливым взглядом проводил

полушинель до самых дверей. Я было

ускользнул от говорливого Симсона, но он

вдогонку по-дружески хлопнул меня по

плечу и как-то интимно вполголоса

спросил: “Пишешь что-нибудь?” Я буркнул

“нет”, и чтобы не быть голословным

сослался на творческий кризис, лень,

магнитные бури и еще какую-то

космическую чепуху, отстранившую меня

от работы. Пожав руку Симсону, я бросился

к выходу и на вылете из магазина крикнул

ему что-то обнадеживающее и посоветовал

быстрее покупать пуховик.

На улице я столкнулся с двумя полными

женщинами и заметался по Разъезжей в

надежде отыскать шинелеобразное пальто,

но объект мой пропал и нигде не было

следов моих бывших ботинок. В тщетных

поисках я дошел до “пяти углов” 2.

Мне не верилось в столь быстрое его

исчезновение, как не верилось и в то, что

для слуг моей фантазии я явился

предметом насмешливого издевательства.

Я не раз сталкивался с достаточно

странными фактами выпадения из памяти

целых отрезков реальности и мне

чудилось подозрительным вымыслом,

неуместной игрой воображения то, что

день назад было отчетливой неоспоримой

явью. Но сегодня я не дал дорогу

сомнениям - слишком много улик оставил

на лиговке войлочный человек. Взять хотя

бы его вельветовые ботинки, брошенные в

столовой и, видимо, уже нашедшие нового

хозяина. И как быть с запахом его мокрой

пальтовой ткани? В момент разговора с

Симсоном его пальто, мелькнувшее в

рекордной близости от преследователя,

то есть от меня, отделило широкий пласт

аромата свежесрезанных грибов. Этот

лесной сладковатый запах, в котором была

солоновато-кислящая примесь телесного

пота, я могу без труда восстановить и

сейчас.

В Кузнечном переулке я потолкался

среди продрогших продавцов всякой

всячины. Я решил, что здесь он захочет

продать что-нибудь из своих пожитков. В

ряду уличных торговцев я его не встретил.

В растерянности я забрел на Загородный

проспект. В посредственном кафе мне

показалось, что я толком не простился с

Симсоном, остро нуждавшемся в пуховой

куртке. Я мог бы предложить ему свою -

нейлоновую, но вряд ли эта замена была бы

равноценной.

Дома я раскрыл вчерашнюю “Вечерку” и

разыскал хронику происшествий - чтение

любой газеты я начинаю с “криминала”.

Из четырех мелких преступлений, весело

описанных ведущим рубрики, одно

произошло на Обводном канале. Молодой

разъяренный рабочий кирпичом разбил

окно в общежитии кожгалантерейной

фабрики. Результат его выходки я увидел

сегодня утром. В большом стекле первого

этажа зияла звездообразная дыра.

Рабочий взялся за кирпич в отместку

вахтерше, с которой состоял в давней

ссоре. Поймали

злопамятного слесаря за Предтеченским

мостом в одном из глухих дворов.

Глава 2

Я живу в доме на Обводном канале. Это

старый четырехэтажный дом с рыжим

пропыленным фасадом, обращенным на

набережную канала. Окно моей комнаты

выходит в загаженный двор. По утрам меня

будят оглушительные звуки развернутой

во дворе стройки. Строится дом.

В моей комнате стоят стол, стул и

историческая, натруженная кровать,

повидавшая не один десяток сонных тел.

Есть в комнате чемодан, в котором с

момента моего приезда в Петербург

покоится невостребованная одежда. Есть

книги, собранные за пять лет учебы. Есть

письменный стол и настольная лампа.

Соседнюю комнату занимает Фаина

Карповна - бойкая старушка, разменявшая

девятый десяток. Я не интересовался ее

судьбой, но с ее слов знаю, что пятьдесят

лет она проработала в разных

петербургских столовых. У нее был муж -

таксист, который умер лет двадцать назад.

Однажды Фаина Карповна вынесла в

коридор пыльную фотографию

длинноносого мужчины. “Это мой!” -протянула

она мне черно-белый снимок в

металлической рамке. Я взглянул на

мужской портрет и подумал, что когда-то

она была женщиной средних лет. Из

родственников у нее остались две

племянницы. Два-три раза в неделю она

разговаривает с ними по телефону.

Старшую племянницу Фаина Карповна

недолюбливает за то, что та красит ногти

и работает смотрителем в музее. Фаина

Карповна считает, что работа в музее

сделала ее племянницу заносчивой и

слишком интеллигентной. Моей соседке по

душе люди более простых и полезных

профессий. Поэтому с младшей

племянницей, работающей телефонисткой,

Фаина Карповна общается чаще и охотнее,

когда же звонит старшая, я из своей

комнаты слышу, каким притворно строгим

становится хрипловатый голос моей

сожительницы.

Когда я готовлю ужин, Фаина Карповна

приходит на кухню и делится со мной

последними новостями, услышанными по

радио и от соседей. Чаще всего она ругает

политиков и чиновников из жилищного

управления, бессовестно манипулирующих

обогревом домов.

Из кухонного окна открывается хороший

вид на Предтеченский мост и прилегающие

к нему перекрестки. Ночью я сижу на

подоконнике в кухне и смотрю, как

одинокий светофор моргает

электрическим глазом, выпуская из

глубокой глазницы оранжевые полосы

света, которые прокатываются по

асфальту и исчезают, будто уходят в

асфальт. От постоянной активности света

кажется, что асфальт на мосту влажный.

Ночью Обводный канал замирает. Ночная

жизнь перемещается в респектабельные

районы, а вдоль канала поодиночке и

мелкими группами бродят те, кому негде

спать. Иногда они кричат, потому

что в ночной

пустоте кричать легче, чем днем.

Как-то зимой, глубокой ночью, из дыры в

высоком деревянном заборе возникли два

темных подвижных типа. Они выбежали на

проезжую часть и стали паясничать друг

перед другом. Первый, в свитере и

мешковатых штанах, вульгарно двигал

тазом, плохо подражая бедренным

содроганиям стриптизерш, второй,

радуясь успехам первого, надрывно

хохотал и приплясывал. Не желая

сбрасывать скорость, ночные гонщики

сигналили плясунам еще издали, и те в

экстазном улюлюканье разбегались

в стороны. Когда

кривляния им наскучили, они кинулись к

забору, из-за которого появились. Первый,

в свитере, цепко, по-обезьяньи,

вскарабкался по отвесной стене, второй

достиг вершины с третьей попытки. Они

исчезли за забором и прокричались на

территории детского сада, за ним

простирались владения психиатрической

больницы.

Вечерами из затхлых подъездов на

Обводный канал выходят девочки

лолитиного возраста. Дружными группами

они снуют вдоль набережной, проверяя на

местных юнцах эффект коротких юбок. На

ходу они смакуют дрянные сигареты и жуют

турецкую жвачку, отчего их раскрашенные

лица становятся неестественно важными.

К ночи гуляющие малолетки разбираются

по парам и дразнят курящих поклонников

Брюса Ли у видеоклубов и пивных ларьков.

К полночи у девочек начинаются

беспокойства. Они бегают по набережной в

поисках друг друга, кричат, бросаются к

телефонам и суматошно набирают чьи-то

номера или с опухшими от слез и курева

глазами осаждают прохожих, жалко требуя

жетон. Получив желаемое, они назойливо

благодарят добродетеля

и бегут к телефону, елозя гнутыми

каблуками по зернистому асфальту. Эти

проблемные зрелища мне надоели. Вообще,

я заметил, что редко стал смотреть в окно.

Центр моих наблюдений переместился в

глубь дома. Не так давно я принялся

различать природу домовых шумов -

занятие, кстати, познавательное. Дневные

шумы невыразительны и безынтересны.

Идеальной звуковой проводкой обладают

вечерние и ночные стены. Низвержение

воды из смывного бачка в смежной

квартире в темноте воспринимается как

катастрофа в собственном туалете.

Стрекочущий храп соседа за стеной к

полуночи угрожающе перемещается в мою

комнату, и я слышу, как Игорь в сумрачном

сне чередует носовые, ротовые и

внутрителесные звуки. Иногда он хищно

шипит и постукивает ногой в стену. Мне

нетрудно представить его лежащим на

спине в грязной продавленной кровати

под желтой простыней. Руки его

беспомощно раскинуты, по ним бегают

клопы. Около шести Игорь просыпается.

Вытолкнутый со дна кошмарного сна, он

вскакивает на кровати, плохо понимая,

что очутился в реальности. За умыванием

он кряхтит и тяжело вздыхает. (О том,

сколько алкоголя прошло накануне через

его организм, не знает никто). На стройку

Игорь уходит около семи. Он работает

каменщиком, по собственному признанию,

уже двадцать лет. “Вот этими руками, -

любит он повторять пьяный, - я могу камни

ложить, а могу и убить. Ты меня не трожь!”.

Сквозь алкогольную завесу каждый

безобидный пешеход видится Игорю врагом.

В подтверждение своей излюбленной фразы

он как-то кулаком снес с полки горшок с

увядшим домашним цветком. Костяшки

своей мастеровитой руки он разбил до

крови, чем на неделю лишил себя

профессионального таланта. Три дня

Игорь перебивался хлебом и пивом, на

четвертый - не выдержал скуки и ушел к

бывшей жене, от которой вернулся

проспиртованным и мрачным. Я слышал, как

его слабое тело рухнуло на кровать,

звякнувшую пружинами. В этом падении

было что-то похожее на удар набитого

камнями мешка о сноп сена.

В комнате надо мной живут пожилые

влюбленные. Их совместную жизнь с шести

вечера озвучивает грохот молотка - это

Аркадий занимается изготовлением

книжных полок. Когда-то он собирал книги

по русской истории и петербургские

газеты XIX века. Коллекцию свою он

распродал, а то, что не смог продать -

променял. Сейчас довеском к пенсии ему

служат деньги, вырученные от продажи

полок пожилым книголюбам. Два раза

Аркадий приходил ко мне за маленькими

гвоздями, и раз к нему пришел я. (Мне

понадобилась крестовая отвертка).

Аркадий упросил меня выпить с ним чаю.

Пока он возился на кухне, я заглянул из

темного коридора, пахшего обувным

кремом, в комнату. Вдоль стены друг на

друге пылились полупустые полки -

остатки коллекции. Посреди комнаты

высилась тяжелая двуспальная кровать,

на которой валялся ленивый хозяйский

кот. Над кроватью висела запыленная,

поблекшая от времени картина - пейзаж в

классическом стиле. Мастерскую Аркадий

устроил в коридоре. Здесь у него стоял

верстак, на полу лежали доски и

инструменты. У рукодельной вешалки на

коврике в шахматном порядке висели

соломенные шляпки подруги Аркадия. В

бежевой шляпке с розовым бантом и

длинной раздвоенной ленточкой я видел

ее обычно по выходным. В субботу или

воскресенье любительница органной

музыки тянула Аркадия в филармонию -

туда у них месячный абонемент. В

половине седьмого она появлялась на

крыльце в каком-нибудь приталенном,

клетчатом платье и, естественно, в

шляпке. Аркадий выбегал из подъезда,

когда частый стук ее широких каблуков

доносился уже из подворотни. Там она

громко выражала сомнение в чистоте

туфель любимого.

“Э, солома! - махнул рукой Аркадий,

заметив мое любопытство к головным

уборам своей подруги. - Ты лучше полки

посмотри, - посоветовал он, мешая

ложечкой сахар в стакане. - Может, купишь

что-нибудь”. В тот раз отвертку я так и

не взял. То есть, я даже о ней не спросил.

За чаем мы просидели три часа.

...Телефон. Он стоит в комнате у Фаины

Карповны. Через день она смахивает с

него пыль и протирает замшей трубку. В

десять вечера Фаина Карповна закрывает

свою дверь на ключ, и телефон становится

недосягаемым. Звонки в одиннадцатом

часу вечера нервируют мою соседку. Бурча,

она изредка приглашает меня “на провода”.

Ближайший телефон находится через

дорогу, у общежития кожгалантерейной

фабрики. После шести кособокий автомат

начинают истязать жильцы общежития.

Очередь у телефона возрастает по

субботам во время общежитских дискотек.

Летом танцы продолжаются на улице, кое-кто

приплясывает с телефонной трубкой в

руке. У входа в манящий танцзал топчутся

группы возмущенных парней, которых не

пускает внутрь объемная вахтерша. У нее

свои критерии определения

нежелательных лиц в общежитии.

Однажды в дискотеку меня затащила

розоволицая рыжеватая девушка. Она

подошла ко мне, когда я терпеливо

дожидался своей очереди у телефона. “Даша,

- представилась она и улыбнулась,

блеснув ярко накрашенными губами. - Что-то

ты хмурый.”

В грязной Дашиной комнате пахло кожей

и потом. Шесть разнополых лиц, стоявших

кругом, дергались каждый на свой манер

под импульсивные выбросы техно. Было

невыносимо душно. Я оглядел тусклый

задымленный прямоугольник комнаты и

решил, что пора уходить. Вдруг кто-то

подтолкнул меня в спину. Я обернулся -

передо мной стояла развеселая Даша и

протягивала мне граненый стакан, в

котором пузырилась темно-желтая

жидкость. Рука Даши по локоть была

испещрена следами от клопиных укусов -

красно-розовые растекшиеся пятна. Мне

пришлось выпить неприятное кисло-горькое

вино, и мой геройский поступок привел

Дашу в восторг. Она хихикнула, ткнула

меня в живот острым указательным

пальцем и двинулась в центр комнаты, где

забылась в беспорядочном танце. Не желая

ввязываться в общую давку, я читал

настенные надписи жильцов и гостей

каморки. Одна из самых крупных надписей -

синий жирный фломастер - гласила: “В

мире нет реки могуче, чем Обводный наш

вонючий!” Ниже, почти любовно, было

замечено: “Можно в реку прямо с кручи.

Нас Обводный не замучит! ”

Второй стакан вина мне предложил

скорее пожилой, чем зрелый мужчина. Он

был в круглых запотевших очках,

державшихся на утином носу при помощи

резинки. Допускаю, что Владлен (так он

назвался) был чьим-то дедушкой. В моей

голове мелькнула расшифровка его имени,

и было что-то грубо символическое в том,

что человека с таким именем я встретил в

барачном общежитском номере. Владлен

опрокинул свой стакан и облизал губы

шершавым языком. На его смуглом лице

возник отпечаток блаженства. Я отпил из

второго стакана, пахшего паленой

резиной, и на мгновенье зажмурил глаза, а

когда открыл - разглядел в помрачневших

красках мглистую Дашу, вынырнувшую из

плотной толпы танцоров. Она показалась

мне азиатской проституткой из

заштатного, дощатого бара на

Репербане.

Острым локтем Даша заехала мне в плечо, и

все ее неустойчивое существо в бессилии

навалилось на меня, как на иллюзорную

опору. Я поддержал Дашу двумя руками, она

распрямилась, сделала два шага вперед и

чуть не вывалилась из комнаты, задев

порог носком

матерчатого тапка.

Тут я снова увидел Владлена. Он сидел

на табуретке и что-то рисовал на большом

листе картона, довольствуясь световой

энергией белой ночи. В его руке

подскакивал коричневый кусок пастели.

Владлен жевал губами окурок и

приветствовал каждую новую композицию

плавным покачиванием косматой головы.

Вдруг я понял, что рисующим дедушкой был

Владлен Курильчик, известный художник в

кругах обводных и лиговских ценителей

искусства. Работы Владлена я видел на

крупных городских выставках. В

Центральном выставочном зале мне

запомнились его марширующие пионеры с

лягушачьими лицами. Вспомнил я и

дебильные лица космонавтов, охотников,

танцоров и других представителей

элитарных профессий, с тщательным

издевательством выписанные проворной

кистью обводного живописца. Вот он сидел

рядом со мной и набрасывал пухлые

женские ноги, принадлежащие танцовщице

в ... противогазе. В компании молодежи

Владлен чувствовал себя как дома. Он

наслаждался своей созидательной ролью в

ночном дискотечном хаосе. К нему то и

дело подскакивали разгоряченные юнцы и

восторгались будущей картиной. Наиболее

смелые выражали желание выпить с

обводной знаменитостью. Владлен всякий

раз соглашался и просил, чтобы вместе с

рюмкой ему поднесли огурец. К утру

огурцы в комнате кончились, и некий

обритый наголо, сверхисполнительный

юноша вызвался раздобыть любимый овощ

художника в недрах клокочущей общаги.

Через полчаса счастливый гонец вернулся

с водянистым огурцом, победно держа его

над головой. “За здоровье наших дам!” -

провозгласил Владлен, и все засвистели.

В мои руки попал третий стакан вина,

наполненный наполовину. Я собрался с

силами и сделал глоток, оставшееся вино

я незаметно вылил в окно. Мне было

достаточно молдавского портвейна и

табачного дыма. В тесной комнате,

набитой прыгающими людьми, я просидел

два часа. У меня появилась надежда, что в

предрассветные часы я смогу что-нибудь

написать. К выходу я пробрался по пустым

пивным и винным бутылкам, катавшимся по

полу. Владлен предложил мне остаться,

так как вскоре здесь должны были

начаться зажигательные игры. “Будем

играть на поцелуи”,- пытался увлечь меня

живописец, но я уже прощался с ним в

дверях, через силу улыбаясь и тиская

руку насмешливому деду.

(Я принципиально не участвую в

азартных и разных зажигательных играх,

хотя посмотреть, как дурачатся взрослые

люди, могу. Это зависит от настроения, а

оно у меня было подавленным. На меня

дурно влияют табачный дым и эстрадная

музыка. В вопросе чистоты и

прогрессивности эстрадного языка я

снизошел бы до такой низости, что ввел бы

должность литературного цензора,

который заставил бы песенных

стихотворцев усомниться в своем

поэтическом даре).

Я вышел из общежития в четвертом часу

утра. В ушах стучали компьютеры техно,

гнусавили голоса эстрадных певцов. На

улице курили, пили из горлышка вино и

пиво, ходили мочиться в кусты на берег

канала. Даша раскручивала диск телефона

и напевала песенку, стоявшую пол-лета на

первом месте в хит-параде популярной

молодежной газеты. Автомат охотно

проглотил Дашин жетон, но неспящий

абонент успел только снять трубку -

связь оборвалась. Даша наградила

автомат прямым ударом в корпус, и тот,

перестав шипеть, перешел в режим

коротких гудков. В карманах у меня было

полно мелочи, и я протянул Даше

несколько жетонов. “Ох, danke, thank you”, -

просияла она, явно не помня меня -

ночного гостя ее комнатушки. “Bitte, please”,

- вырвалось у меня неожиданно, и я побрел

по набережной, разглядывая прозрачную

луну на светлом, будто утреннем небе.

В белые ночи я люблю смотреть на небо.

Над Обводным каналом оно дремлет под

белесой глазуристой дымкой, и луна

напоминает полое тело, покрытое

надтреснутой скорлупой. В белые ночи

трудно уснуть раньше полуночи.

Непомерное желание бодрствовать

вытесняет сон и ночью маешься в безделии

за чаем, дивясь ясности бесполезных

мыслей. А после просыпаешься под утро,

сидя за столом или полулежа на кровати, а

на коленях - открытая книга. Ах, да! “...

Лолита еще питала к нему истинную

страсть, которая сократилась потом до

вялой снисходительности...”

В белые ночи воздух Обводного сладок и

невесома пыль, смешанная с многослойным

настоем выхлопных газов. Ветер с

прилежностью почтальона разносит по

дворам обрывки газет, пенопласт и песок,

и какой-нибудь пожилой лунатик, робко

выглядывая из приоткрытого окна,

возмущается:”Фу, ну и пылит!”

В белые ночи в обводных дворах дольше

всех гуляют собаки и кошки. Они роются в

мусоре, кормятся на помойках и в панике

разбегаются в стороны, почуяв, что к

месту кормежки крадется подвальная

крыса. И только голодные бродяги не

боятся крыс. У мусорных контейнеров им

неведомы ни стыд, ни страх, ни отвращение.

В белые ночи я долго сижу у окна. Я

смотрю на дом со стороны Обводного

канала и мысленно отбрасываю стену, за

которой вижу убогие комнаты своих

соседей, забывшихся в бреду и во сне, и

вижу себя в продолговатой неосвещенной

комнате – мастерской с запущенным

паркетным полом и высоким узким окном.

Вот я сижу за столом и, кажется, начинаю

дремать...

1 - Cимсон - религиозный молодой человек,

поклонник тяжелого рока, начинающий

поэт и культурист.

2 - “Пять углов” - место пересечения

пяти петербургских улиц .

|

|